春花秋月これ心なり

心の働く様子が花であり月である。心とはじぶんと春花秋月のぜんぶです。道元禅師が生涯をかけて取り組んだ主題。それは、自然宇宙が一枚の詩画となり、そこで「声のことば」が響いてくる世界です。じぶんが眼前の宇宙と一体化する「イマジネーションのプラクティス」です。宇宙と共に生きるとは、むずかしい理屈ではなく、無心になることです。

Every moment is you.

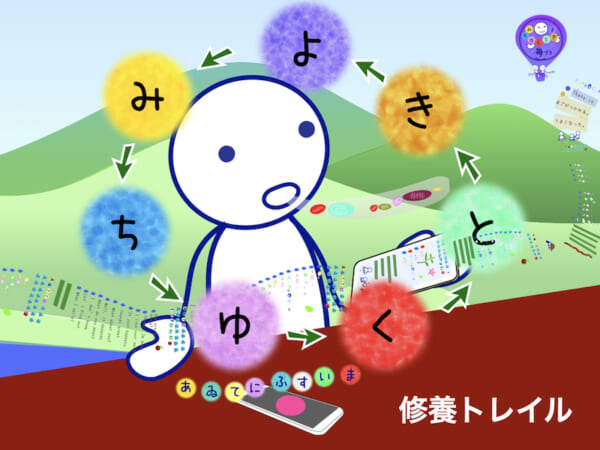

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

ぼくは、くりかえし、みずからをつくりなおす、記憶と想像のトレイルだ。それはタイムマシン。でも、ひとり乗りではない。未知の共有体験に連れていってくれる、時間の乗り合いバスだ。生は音韻と躍動に満ちている。ふりかえりとつながりが響き合うリズム。心のトレイル乗り合いバスは、人のために生きる路を導く。人生は途切れのない共感の路。。

Bear in mind “Act”.(ふるまうこと、を心得よ)