習慣の作法(Keep it simple.)

習慣の要素やモデルを知識で納得しても行動にはなりません。いえ、本を読んで満足すると、かえって行動に踏み切れません。習慣化には、具体的な身体作法が必須です。エンパシームは、具体的な身体行為の単位と作法を定め、そのガイドを組み込んだ、プラクティスのメソッドです。プラクティスを妨げる要因を見極め、じぶんの姿をふりかえります。

Make it simple.

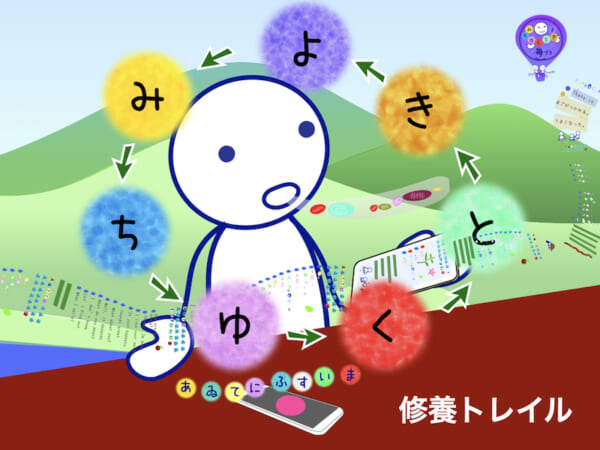

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

習慣の要素やモデルを知識で納得しても行動にはなりません。いえ、本を読んで満足すると、かえって行動に踏み切れません。習慣化には、具体的な身体作法が必須です。エンパシームは、具体的な身体行為の単位と作法を定め、そのガイドを組み込んだ、プラクティスのメソッドです。プラクティスを妨げる要因を見極め、じぶんの姿をふりかえります。

Make it simple.

マイケル・コーバリスさんは「再帰が、人間の最大の特徴であり、進化の原動力であった」と説きます。再帰とは、出力したものが、次の入力になり、それが次の出力を生み、そこで出されたものが「入れ子」になり、次の入力になることです。自然の営みも、人間の心も再帰的。エンパシームは、人間の根源的な力「再帰」を引き出す力になります。

Do it over.(くりかえしてみよう)

エンパシームは、シードを包んだタイムカプセル。ひと息のセリフ単位で、じぶんと仲間を結ぶメディアです。 ふりかえる時間、声をカタチにしてコミュニケーション。ひとことのことばで共に歩む人どうしがつながります。心がこもることばをわけあえば、毎日が楽しくなります。相手のよろこびをじぶんのことばに。 じぶんの心を相手のことばに。

Life is sharing.(いのちは、ともいき)