Less is more (3) 静謐に映る

デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイの絵。静謐のじかん以外、なにもない場。とびらが静謐なのではなく、それが感じられる時だけ、心が静謐になるのです。だから、いま、見ているあなたの心が映っているのです。Less is more. Less(それ以外は何もない)を深めると、more (それしかないもの)が引き立ちます。

Less is more.

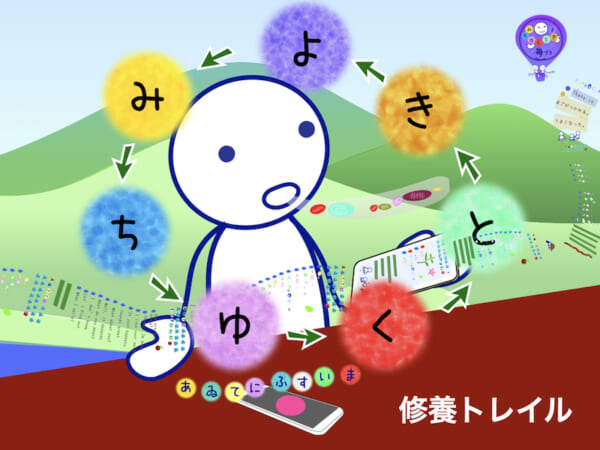

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイの絵。静謐のじかん以外、なにもない場。とびらが静謐なのではなく、それが感じられる時だけ、心が静謐になるのです。だから、いま、見ているあなたの心が映っているのです。Less is more. Less(それ以外は何もない)を深めると、more (それしかないもの)が引き立ちます。

Less is more.

英語には、unで始まる動詞があります。例えば、undoには「やり直す、元の状態に戻す、反対方向に向ける、やわらげる」といった意味があります。一度してしまったことを、文字通り「やり直す」ことはできない時でも、undoできます。それまでと反対方向に心を向けること。何かに行きづまった時、空にUnの文字を思い浮かべてみましょう。

undo x [uneasy] → easy (落ち着かない状態を和らげるかけことば undoで、ざわついた状態に落ち着きをもたらす)

眠らない生き物はいません。睡眠は、地球上に存在するすべての生き物に共通する特徴です。睡眠は健康の柱というよりも、土台です。睡眠不足は寿命を縮め、万病のもとになります。よく眠るためには?眠りを大切だと思うこと。あたりまえにならないように思い出すこと。ひと言、声にだして言うこと。そして毎日、よく眠れたかをふりかえること。

Sleep well.