話はさかさま [Rの音じゃなくて、運動中の音]

Rの発音はむずかしい、とよく言いますね。Rの発音?ふだん、文字に音がついていると思っていますよね。こう考えてみましょう。Rの文字に音がついているのではなく、音のまとまりに文字をわりふってある、と。舌をほんの少し引くだけで、音が変わります。Rの音があるのではなく、舌が移動する時に口の中の空間が変化して共鳴する音なのです。

Turn it the other way around.(反対向きに考えてみなよ)

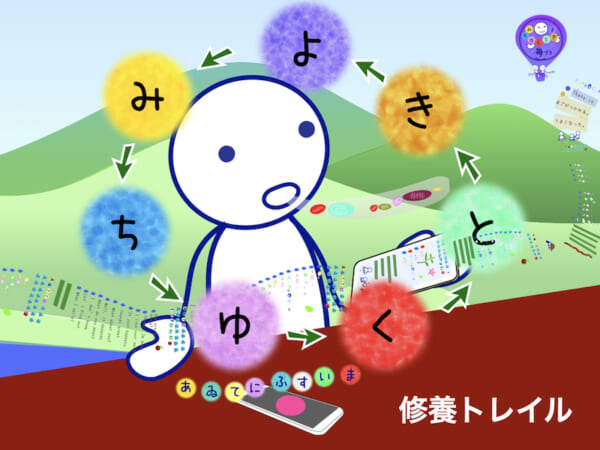

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

Rの発音はむずかしい、とよく言いますね。Rの発音?ふだん、文字に音がついていると思っていますよね。こう考えてみましょう。Rの文字に音がついているのではなく、音のまとまりに文字をわりふってある、と。舌をほんの少し引くだけで、音が変わります。Rの音があるのではなく、舌が移動する時に口の中の空間が変化して共鳴する音なのです。

Turn it the other way around.(反対向きに考えてみなよ)

パーソナルコンピュータの父、アラン・ケイさんのことば。未来のことはだれにもわかりません。だからこそ、未だだれも知らないものをつくれば、それが未来につながります。発明とはすでにある問題を解決するアイディアではありません。もしこんなことができたら、それで解決できることがある、というふうに想像して実際につくってみることです。

The best way to predict the future is to invent it.(未来を予想する最善の方法は、その未来を発明すること)