母音の秘密(「あいまい母音」ではなくて、運動中のカタチ)

このストーリーのテーマは思い込みと気づきです。母音は、アゴを動かし、舌の位置で口の中の空間を変化させる時の共鳴音です。ところで、英語でいちばんよく出てくる母音は何でしょう?実は、記号əで表す母音(シュワ)です。日本語では「あいまい母音」と呼ばれています。あいまいな音ではなく、舌の運動で変わる口の中の大きさとサイズです。

It’s the sound in action.(それは、運動中の音)

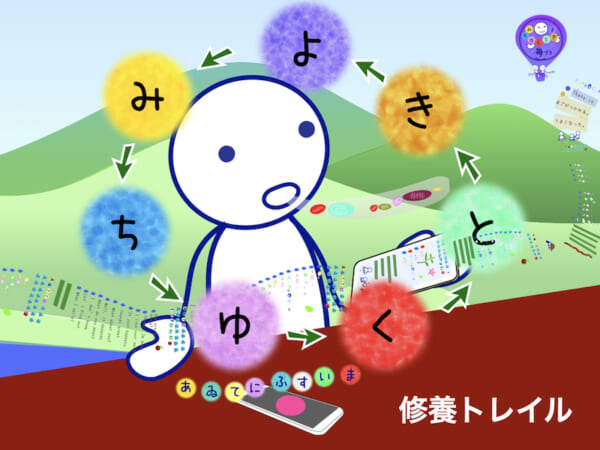

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

このストーリーのテーマは思い込みと気づきです。母音は、アゴを動かし、舌の位置で口の中の空間を変化させる時の共鳴音です。ところで、英語でいちばんよく出てくる母音は何でしょう?実は、記号əで表す母音(シュワ)です。日本語では「あいまい母音」と呼ばれています。あいまいな音ではなく、舌の運動で変わる口の中の大きさとサイズです。

It’s the sound in action.(それは、運動中の音)

エンパシームは、音声研究の先駆者、梅田規子さんの遺志を継いでいます。エンパシームは「声ことば」をいれたタイムカプセル。色粒の種(Seed)に見立てた「声ことば」が、じぶんのふるまいで育ちます。Seedは、みずからのことばを聞いてふりかえり、じぶん自身に「気づき」をもたらしてくれる、細やかな震えや響きをもった大切な友です。

I am the seeds.(シードでできているじぶん)

教えてもらうことは学ぶための最善の方法のひとつ。でも「教えてもらう=身につくこと」ではありません。いくら教えてもらっても、じぶんでしないとできるようにはなりません。プラクティスしてはじめて、学びがはじまります。身体を使って身につけることです。身体を使うとは、脳の各領域を活性化させることです。身体を使うと心が働くのです。

Lessons are not given, they are taken.(レッスンは与えられるものではなく、学びとるもの)