声は「ことばの姿」

Just say hi to yourself. (ひとこと、じぶんにあいさつするだけで)

修養のエッセンスは、静かにすわり、大切に思うことばを声にして、それをじぶんで聞き、くりかえしふりかえること。なぜ、声にして出して、それを聞き入れるのか?それは、その時その時の声こそが、じぶんのことばの姿だからです。小林秀雄のエッセイ「言葉」は、本居宣長の「姿は似せがたく、意は似せやすし」という言葉を引用します。

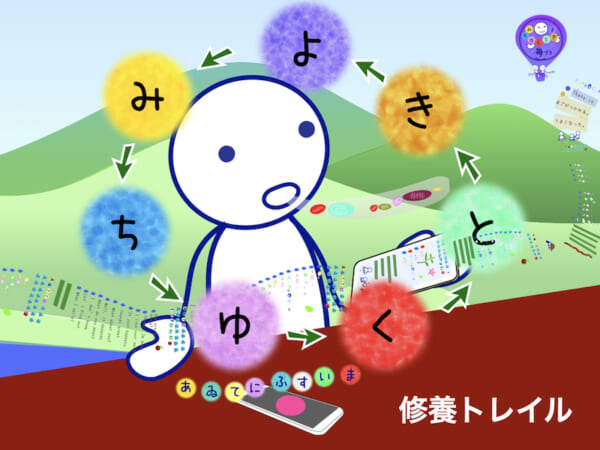

みちびく –

静かに、心を落ち着ける

ちかづく –

手本に、近づける

ゆだねる –

ゆだねて、声をカタチに

くりかえす –

じぶんの声を聞く

とりだす –

ふりかえって書く

きいてみる –

じぶんにたずねる

よりそう –

人のことばによりそう

記憶を定着させるには?どうしたらしっかりと定着するように覚えられるのか。だれでも経験的に知っているヒントがあります。それは「忘れやすい・定着しづらい」方法を知ることです。記憶のしくみ・手順や道筋を無視すると、忘れやすく定着しづらくなります。失敗を避ける一方で、ムリ・ムダ・ムラの多いやり方をしているじぶんに気づくこと。

Things that stay make your self.(とどまるものが、じぶん)

このストーリーのテーマは思い込みと気づきです。母音は、アゴを動かし、舌の位置で口の中の空間を変化させる時の共鳴音です。ところで、英語でいちばんよく出てくる母音は何でしょう?実は、記号əで表す母音(シュワ)です。日本語では「あいまい母音」と呼ばれています。あいまいな音ではなく、舌の運動で変わる口の中の大きさとサイズです。

It’s the sound in action.(それは、運動中の音)