発音は顔の動きで

発音の運動メカニズム

言語を話すための専門器官は人間の体にありません。進化の過程で、人は肺や声帯、口や鼻といった呼吸や食事のための器官を使い、身体を楽器のようにして音を生み出す方法を獲得しました。肺から押し出された息が声帯を振動させ、その振動音がのどや口の中で響きながら形を変え、声として現れます。声の身体運動で生まれる音の組み合わせが、人間の言語です。

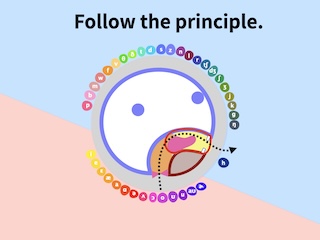

すべての言語は母音と子音の連なりで成り立っています。言語は、知識で覚えるものではなく、息を吐き、顔の形をつくる身体運動能力の獲得です。アゴ・ノド・舌・唇・歯・腹筋まで全身をフルに動かします。したがって、発音はその運動のメカニズムに従います。

子音と母音の原理

母音は、口の形を変えて声を共鳴させてつくる音。アゴを下げ、舌をスライドさせ、唇の形を変えることで生まれます。音節とは「母音がひとつ」で、アゴが下がる回数と一致します。子音は、息の流れをわずかにせき止めてつくる空気の音。

日本語は「五十音」が認知の単位で、音とカナがぴったり対応しています。音の長さは常に一定で、それがモーラ(拍)と呼ばれる独特のリズムをつくります。母音が60%・子音が40%と母音優位で、口や舌を大きく動かさずに発話できるのが特徴です。そのため、音を伸ばしたりくり返したりする工夫が自然に生まれ、擬態語・擬音語 (オノマトペ) の豊富さにもつながっています。

一方、英語は音節が認知の単位で、音の種類は10,000以上と圧倒的に多く、音の長さやリズムは大きく変化します。母音は40%・子音は60%で、短く鋭い音が多く、息の吐き方、口の開け方、舌の動かし方など、複雑で細やかな運動を伴います。

Pronunciation is motion.

(発音は顔の動きで)

読むという発想を捨てよ

このように、日本語と英語では、音を出すための運動スキーマが根本的に異なります。母語のスキーマに無自覚なまま英語を話そうとすると、日本語特有の動きやリズムが出てしまいます。では、どうすればこのギャップを埋められるでしょうか?

カギは 発想の転換 にあります。日本語の特徴をそのまま持ち込まないように、英語は「文字を読む」のではなく、「声に出して言う」ことばだと捉え直すことです。「この単語は何と読むのですか?」という「読む」という発想から離れることです。 文字ではなく、音に意識を集中させるプロセスをつくることが、英語耳を育てる決め手になります。

出し入れ回数のしきい値

スポーツや楽器の演奏と同じく、発音も反復で身につけます。自分の声を聞き直し、ひとつずつ動きをクリアすることで、自己流のクセが少しずつ減っていきます。習得のエッセンスは、漠然とした練習量ではなく、ある回数ライン (Threshold) を超える「音の出し入れ」と、日々の「つみへらし」の連続性にあります。

Pronunciation is motion.

(子音風 母音は響きの 顔づくり)