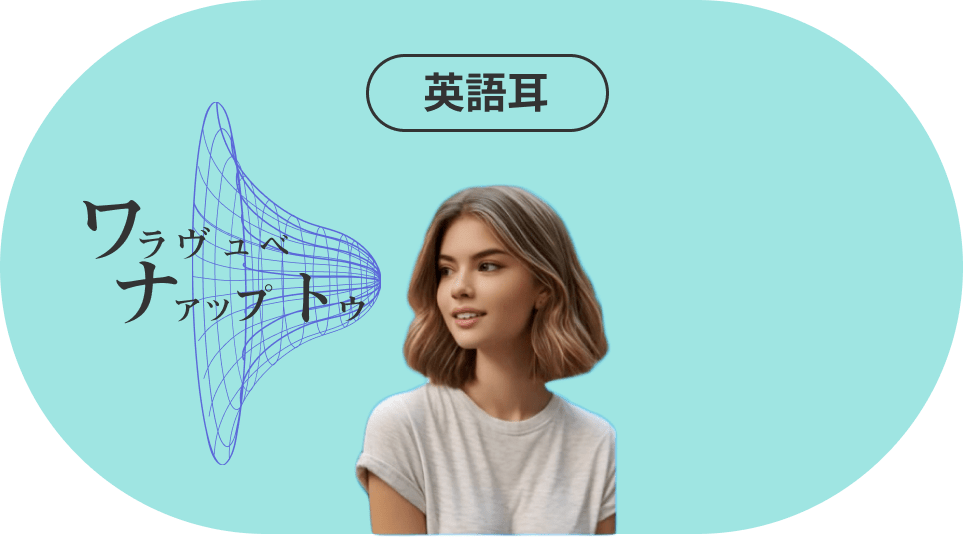

彼らが話した音

あなたが読んだ音

カタカナで表すと

こんなに音の長さが違います

この違いが

聞きとれない理由

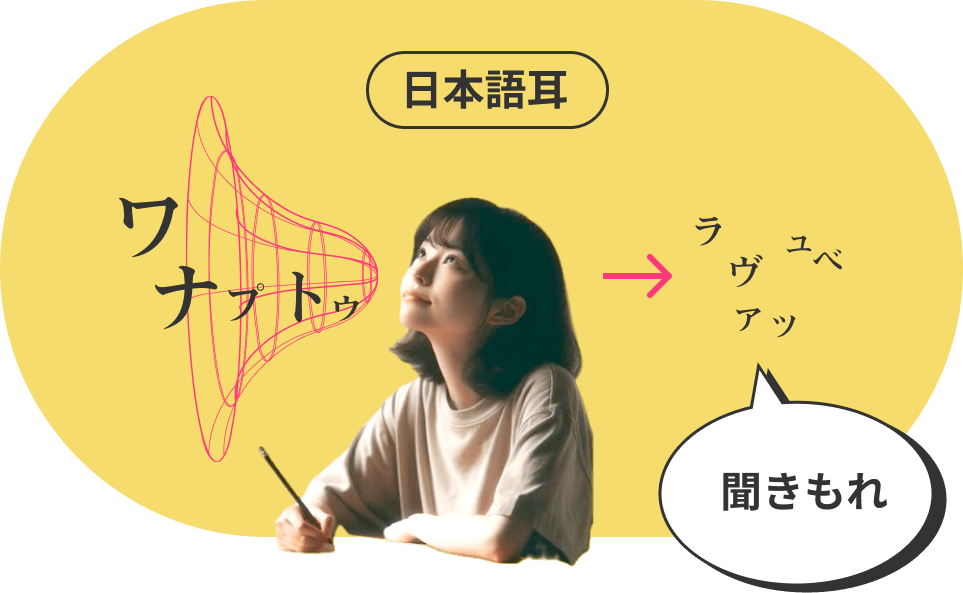

日本語の音の種類は50。それに対して、英語の音には10,000以上のパターンがあり、短い音が50%も占めます。

そして英語は文字と実際の音が違っており、音節が音を認知する単位になっています。

このため英語に特化した耳と、日本語に特化した耳は、音をとらえるための網目の数が違うのです。

わたしたちの耳は、日本語の均等に分割された50の音を聞きとる大きな網の目のため、

英語の短い音が「聞きもれ」てしまいます。

つまり英語は

「速い」のではなく音が短いのです。

あなたの耳が変われば

聞きとれる

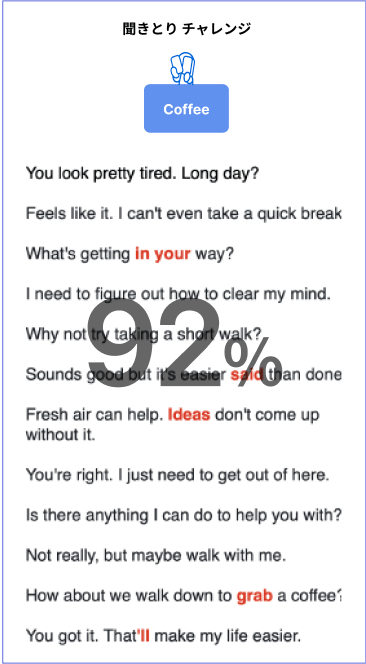

『エンパシーム®英語耳°トレイル』は

お手本の音を“まねる”ことで

耳の網目を小さくして

英語耳を手にいれるプラクティス。

今まで存在した多く英語教材では、日本語耳で勝手にイメージした音で、表示された英字を速く読み上げる練習をしていました。

『エンパシーム®英語耳°トレイル』は、じぶんの音が手本に近づいているかを明確にするため、

英字やカタカナなどの文字ではなく、音を理論的に置き換えた「リズムミラー®」で表します。

ユキさん “まねる”の成長

![]()

まずはお手本のネイティブのセリフをお聞きください。

『エンパシーム®英語耳°トレイル』にチャレンジしたユキさんが、3ヶ月、6ヶ月でどのくらいまねることが出来るようになったのか。初日からのリズムミラー®の変化とともに聞いてみましょう。

![]()

![]()

![]()

![]()

リズムミラー®の類似率と

「聞きもれ」をしない率は比例します。

ユキさんのように

まねることが出来るようになると、

英語耳が出来てきたということです。

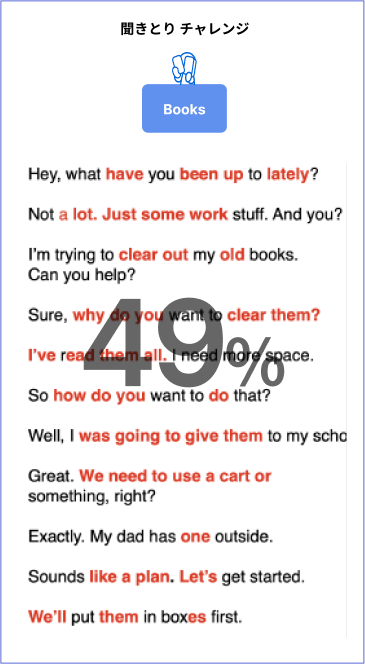

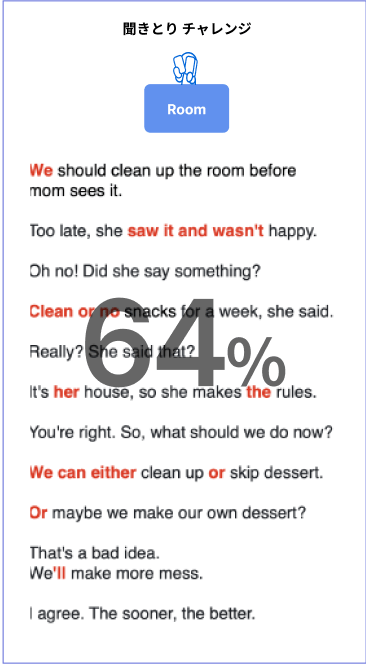

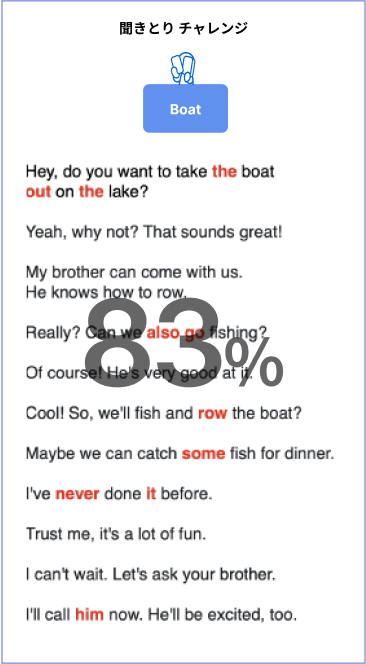

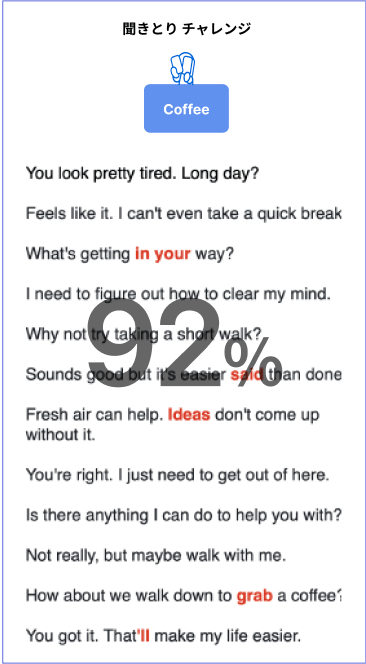

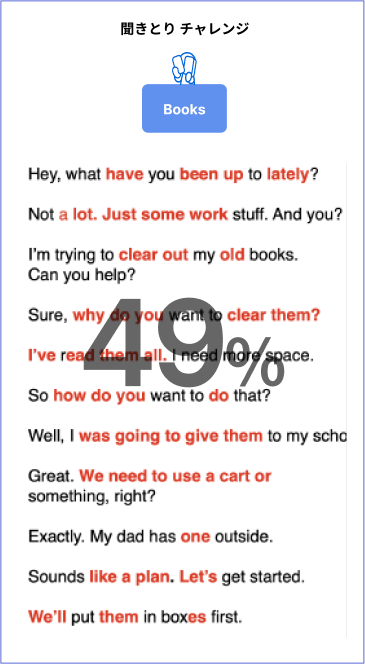

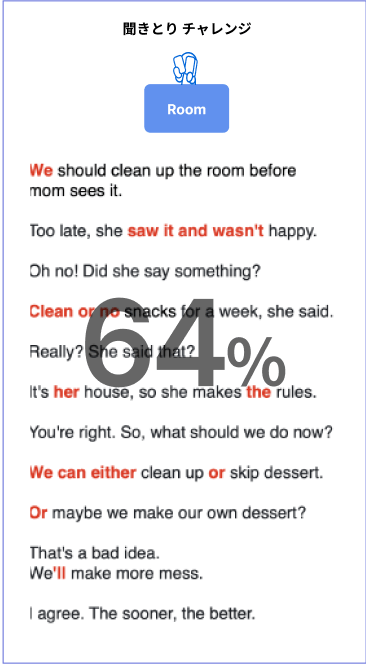

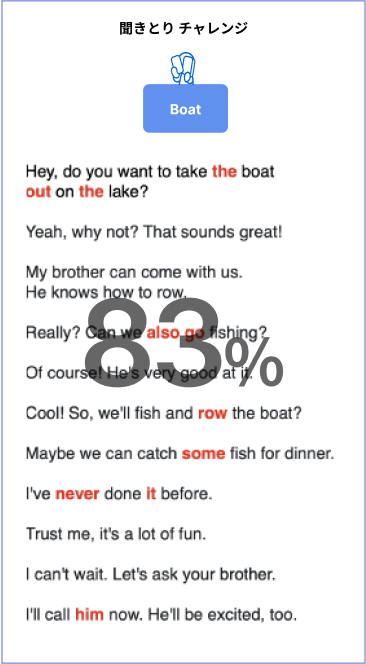

ユキさん 聞きとりの成長

初日

1ヶ月後

3ヶ月後

6ヶ月後

初日

1ヶ月後

3ヶ月後

6ヶ月後

※赤字が聞きもれ

3分でわかるエンパシーム®

認知科学とデータに基づいた

新しくて確実なプラクティス

シリコンバレーで開発された『エンパシーム®英語耳°トレイル』は、認知科学とデータに基づいた、新しくて科学的なプラクティスです。

頭でイメージしている音と聞こえている音とのギャップを少なくし、音とリズムをまねして“ならい”ながら英語耳を作ります。

プラクティスの流れ

![]()

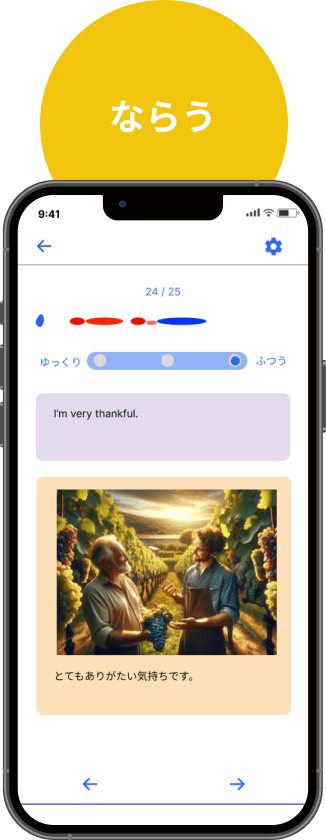

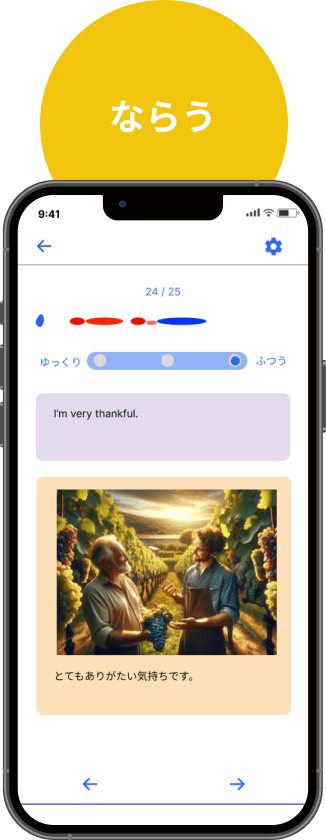

文字のことは忘れ、とにかく聞くこと。手本にならって、声に出してまねしてみましょう。

![]()

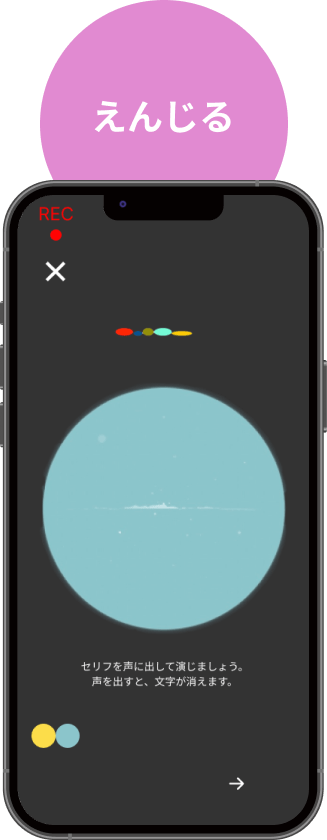

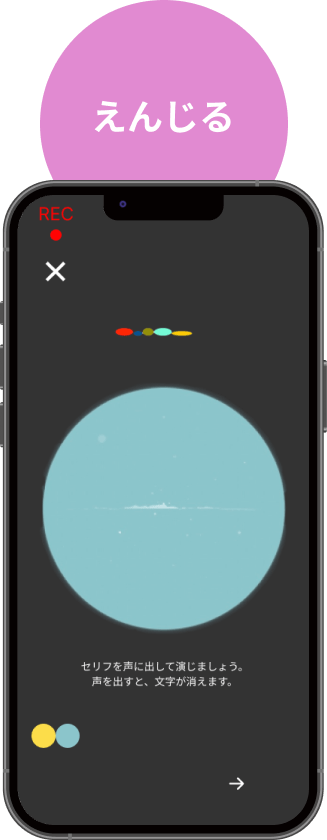

耳に残った音を思い出しながら声に出してみます。静かな所で集中して、ネイティブを演じてみてね。

![]()

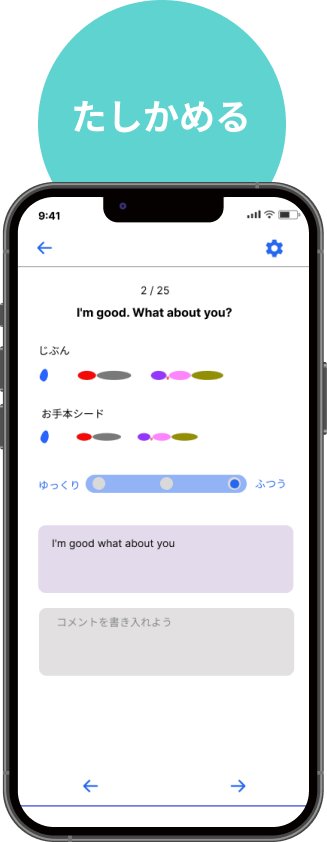

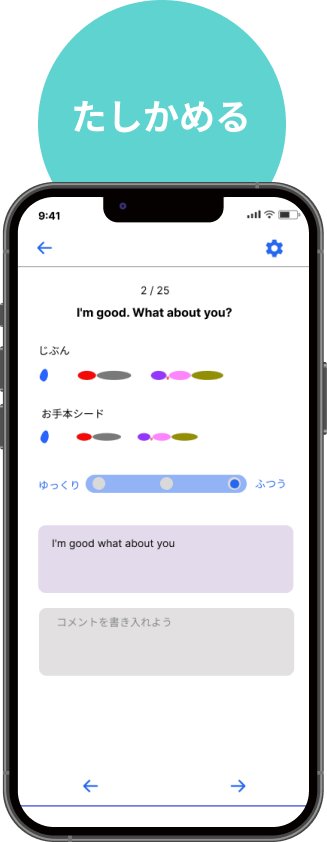

プラクティスを振り返ります。自分の声を分析して、手本との違いを少なくしていこう。

どのあたりにいるのかな。登録したメンバー同士で、はげましあったり、声をシェアしたりできます。

![]()

文字のことは忘れ、とにかく聞くこと。手本にならって、声に出してまねしてみましょう。

![]()

耳に残った音を思い出しながら声に出してみます。静かな所で集中して、ネイティブを演じてみてね。

![]()

プラクティスを振り返ります。自分の声を分析して、手本との違いを少なくしていこう。

どのあたりにいるのかな。登録したメンバー同士で、はげましあったり、声をシェアしたりできます。