「未知のじぶん」を探究する

プラクティスのサイエンス

めっちゃ、かっこいい「じぶん」。

みなさん、こんにちは。坂口立考(りっこう)です。 共創AI、英語サイエンスラボ。 どんなラボだろう?AIで英語?サイエンス? 一言でいうと?

英語を聞いてわかったら、うれしい。相手に伝えられたら、楽しい。

英語で活躍できたら、めっちゃ、かっこいい。

英語で活躍できたら、めっちゃ、かっこいい。

その練習体験をして、本当にうまくなっていく「じぶん」を探究するラボです。

「世界初」の試み。

未知のじぶんを探究する

みなさん、未知っていうことばを知っていますよね? 未知って、単に、まだ知らないこと、ではありません。 不思議に思って、知りたい、わかろう、とする時に、あなたの「未知」が生まれます。 だから、探究する、探る、とは、「答えを教わること」ではないんです。なぜなのだろう?と、じぶんに問うことです。 そして、じぶんでつくることです。「じぶんでわかる方法」を、じぶんでつくるのです。

ところで、「未知の世界」ってよく聞きますよね。ここにいらっしゃる先生方のラボも、みんなを未知の世界に案内してくれるでしょう。宇宙も細胞も数学の世界も未知の世界。 でも、未知の世界はそれだけではありません。私は、みなさんに、未知の中でも最も身近な未知を体験して、それを探究して欲しいと思っています。 いちばん身近で、みなさんにとって重大な未知。それは、みなさんひとりひとりの「じぶん」です。

脳の中に「じぶん」がふたり

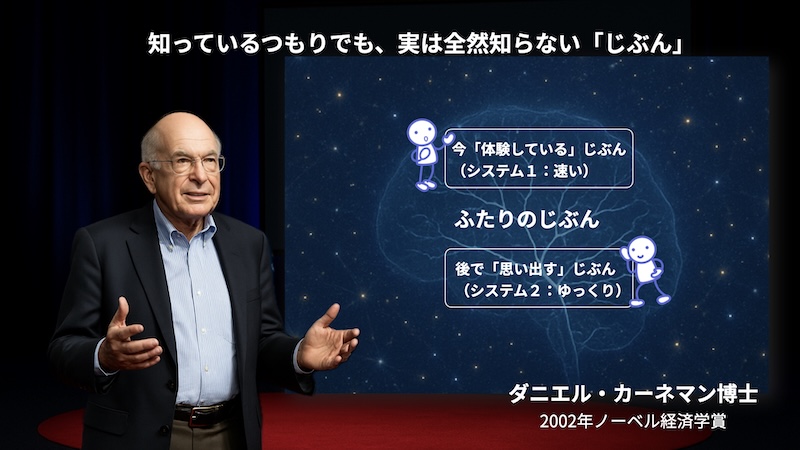

知っているつもりでも、実はじぶんのことは全然知らない。それを証明した人がいます。ダニエル・カーネマン博士です。 カーネマン博士は、「じぶん」の研究で、ノーベル賞を受賞しました。

あれ?経済学賞?経済学って、モノを売ったり買ったりする、お金の話ではないの? そうです。でも、お金を使うのは人間ですよね。 売ろうとか、買おうとか決めるのは?人間の心です。 脳の働きで、意志を決める。どうやって、決めているんだろう? カーネマン博士は、人間の脳の働き、心理、行動、を研究しました。その成果の「行動経済学」で、ノーベル賞を受賞したのです。

カーネマンさんは、こう言っています。 「じぶん」というけど、脳の働きは、ざっくり、ふたつのシステムで動いている。 言ってみれば、みんなの脳の中には、ふたりのじぶんがいる。 それは、体験しているじぶんと、後から思い出して考えるじぶん。 体験している時の脳のシステムと、後から考える時の脳のシステム、両方ある。 体験中のじぶんは、動きの速いシステム。後から思い出すじぶんは、動きがゆっくりのシステム。 後から考える方のじぶんが、体験している時のじぶんを、勝手に思い込んだり、決めつけてしまうことが多い。

だから、私たちは知っているつもりでも、実は「じぶん」をよく知りません。本当のじぶんというより、知っていると思っているじぶんのイメージなのです。 実際、脳の中を見たことがある人は、いません。 それどころか、じぶんの顔だって直接みたことないよね。鏡がないと自分の顔は見えない。

未知のじぶんを知るには、 脳で何が起きているのか?それがわかる方法をつくらないといけない。 私はそれをつくったので、みなさんと使って、「じぶん」を深く探究したいと思います。

いま、何て言った?

(女性音声)今、何て言った?

もう一回、聞いてみましょう。(男性音声)

すごい簡単なセリフなんですが、聞き取れない、わからないよね。 なぜでしょう?

英語、習っていないからかな? いや、英語、習ってきたのにわからないのか?

とにかく、あっという間に通り過ぎたかんじですね。

日本語は習わないのに、なぜできる?

ではこれはどうでしょう?

(英語女性音声)

渋谷とか言ってたね、でも、再現できないし、思い出せない、よね?

なぜ?英語を勉強していないから? うーん、本当にそうかな?

では、これはどう? (日本語で女性音声)

今、なんて言った? (次は渋谷。右側の扉が開きます)

言えるし、思い出せる。

日本語だから?では聞くけど、 みんなは、日本語を勉強して、聞いたり話したりするようになったのかな? ちがうよね。知らないうちに、できるようになった。小さい時に、ね。 何が起きているんだろう?脳の中で。知りたいよね。

物理現象と認知機能

で、聞くって、どういうこと?

脳の中で、起きていることは?(英語音声)

音が伝わってくる、これ、物理現象。空気分子がぶつかりあって、届く。

みんなの頭の中は、たぶん、こんなかんじ。人によってちがうけど、音は聞こえたけど、ことばはムニャムニャと。これ、認知機能といいます。脳の音声を再現する働き。今見たスライドは思い出せる。これも認知機能。でも、セリフは再現できない。

声セリフは身体運動

こういうプラクティスをします。セリフが聞こえる。頭の中で、聞いたことを再現する。聞くというのは、実は、再現すること。なぜなら、音は出た瞬間に消えてしまうから。

聞く、というのは、ただ音がやってくる物理現象だけではなく、脳内現象。認知機能なんです。

プラクティスでは、何て言ったのか、モノマネのように、セリフをまねます。みんなはもう英語を習っているので、こんなふうに学習するでしょう。(英語文字) あー、そう言っているのか。それを言ってみようとすると?(英語音声)まねている? はい、まねています。 似てる? 物理現象、認知機能だけど、もうひとつ大事なことがあります。それは、声は身体運動ということ。頭の中だけ、ではないんです。 声を出す、ことばを発するというのは、全身を使っているんです。 つまり、勉強じゃなくて、運動。

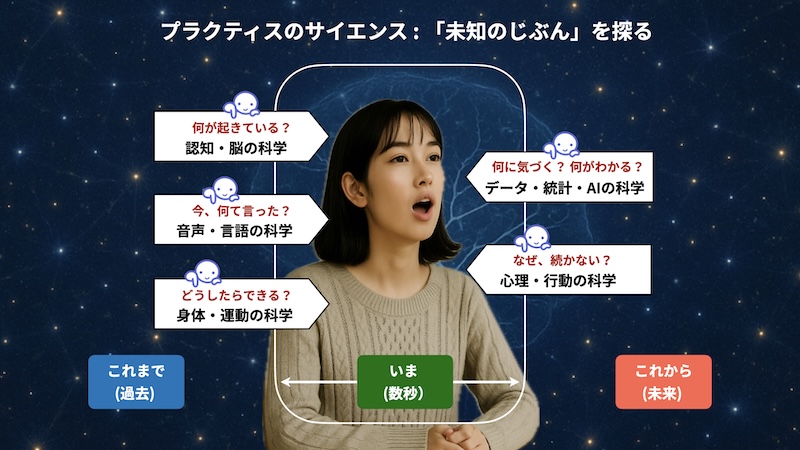

プラクティスのサイエンス5分野

英語サイエンスは、プラクティスのサイエンス。未知のじぶんを探究するために、いろんなサイエンス分野が関わっています。 大きくわけると5つ。

今、何て言った?これは、音声・言語のサイエンス。

何が起きている?認知・脳のサイエンス。

どうやったらできる?身体・運動の科学。

なぜ、続かない?心理・行動を探究するサイエンス。

そして、データ・統計、AIのサイエンス。データをつくりだして、未知を探究する。

これらをみなさんに、プラクティス体験して、研究してもらいます。 もちろん、必要なことは私が直接、みちびきます。 そして、みなさんには、実際の成果と研究を発表してもらいます。

ところで「共創AI」って言ったよね?そうです。私がいまチャレンジしているのが、共創AIです。 英語サイエンスラボは、それを使いながら、みなさんが未知のじぶんを探究して、未来のじぶんをつくることを目指します。未来のじぶん?そうです。最後に、私の自己紹介もかね、そのことをお話しします。

未来をつくるのは、今(2000年)。

25年前、私がつくろうとした未来は、これです。25年前、スマホはありませんでした。みなさんのお父さん、お母さんは、こういう電話を使っていました。 私はスマホづくりを目指しました。もちろん、未来を知っていたからではありません。 思いを持って何かをつくると、未来ができるんです。

未来をつくるのは、今しかない (2013年)。

13年前、私は新しいチャレンジをはじめました。 共創AIの土台になる、テクノロジーを、エンパシームといいます。スマホがあっても、じぶんの力になってくれない。そういう思いから、新しいチャレンジに挑んだのです。

未来をつくるのは、今(2025年)。

そして、今、その発展上で、いまチャレンジしていることが「共創AIづくり」です。

AIがいろんなことをやってくれます。でも、できないこともたくさんあります。例えば、英語ができるようになりますか?と聞いてみてください。すると、返事がいっぱい返ってきます。でも、できるようになる力になってくれません。なぜなら、AIは「私」のことを知らないからです。私のことをわかってもらうためには、実際に、AIと一緒にプラクティスをしてデータをつくる必要があります。AIが私の認知や記憶や行動をわかるようにするために、プラクティスをするわけです。

かけがえのない、じぶん。

共創AIづくりに関わり、英語のプラクティスをして、「未知のじぶんを探究する」サイエンスを実践するラボ。 これからの時代、AIがいろんなことをやってくれるようになります。 じゃ、英語の勉強も必要ないの? 大切なことは、あなた自身のかけがえのない体験です。 AIは、あなたに代わって、生きているくれるわけではないからです。あなたの未来は、あなたがつくるのです。

聞いてうれしい、言えて楽しい、英語で活躍できたら、かっこいいですよね。それはあなたの未来です、AIの未来ではなく。夢は見ないと実現しません。夢をつくれば、あとはプラクティスするだけです。

ちなみに、私はトリリンガル(三カ国語)で、ふたりずつ、じぶんがいます。 長年、海外で仕事してきたおじさんだから英語ができるのでは、ありません。 じぶんのプラクティスを探究してきたから、気づきを得たことでできるようになったのです。(それはみなさんの年頃の時です)

共創、共に創る行動。私は先生でもありますが、それ以上に、共にプラクティスをして、未知のじぶんを探究する友です。心から、私たちと共創したいと思って、プラクティスをしたい人を募集します。そして、 先生と呼ばずに、Rikkoさんと呼んで欲しい。

「みんなが、めっちゃ、できるようになるんですか? 」Yes. じぶんを探究すれば、必ずなります。その成果と証明を世の中の人に見せたいですね。